Прижизненные издания произведений С. Есенина

Есенин С. А. «Трерядница» (Москва: Имажинисты, 1921)

В сборник вошли стихотворения «Я последний поэт деревни...», с посвящением «А. Мариенгофу»; «Душа грустит о небесах...»; «Устал я жить в родном краю...»; «О Боже, Боже, эта глубь...»; «Я покинул родимый дом...»; «Хорошо под осеннюю свежесть...»; Песнь о собаке; «Закружилась листва золотая...»; «Теперь любовь моя не та...», с посвящением «Н. Клюеву» и др.

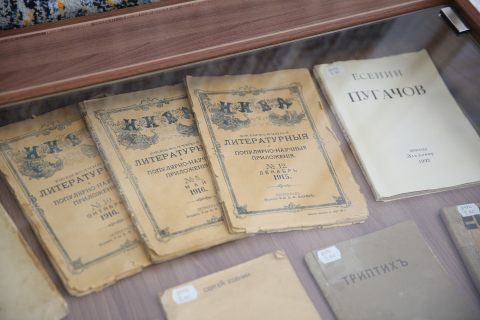

Есенин С. А. «Триптих» (Берлин: Скифы, 1920)

Весной 1918 года журнал «Наш путь» напечатал новые произведения Есенина – «Пришествие», «Октоих», «Преображение». В содержании журнала они даны под общим заголовком «Три поэмы». Позже они стали составлять отдельную книгу «Триптих». Триптих – (тройной, сложенный в трое) – произведение искусства из трёх картин, рельефов, рисунков и т.д., объединённых общей идеей, темой и сюжетом.

Есенин С. А. «Пугачов» (Петроград: Эльзевир, 1922)

Второе прижизненное издание драматической поэмы Сергея Есенина «Пугачов».

В декабре 1921 г. отдельным изданием в издательстве «Имажинисты» выходит драматическая поэма «Пугачов». В начале 1922 году появилось много положительных рецензий о «Пугачеве»: академика П. С. Когана, С. М. Городецкого, Н. Осинского (В. В. Оболенского) и др. И книга была быстро раскуплена. Книгу хотели покупать и читать. Но, С. Есенин всегда испытывал большие затруднения с публикацией своих произведений. При посредстве своего друга А. Сахарова Есенин мечтал самостоятельно издавать свои сочинения. Так на деньги А. Сахарова в издательстве «Эльзевир» выходит второе издание «Пугачева» в феврале 1922 г., когда С. Есенин вместе с А. Дункан был несколько дней в Петрограде. К сожалению, издательством «Эльзевир» была выпущена всего только одна книга С. Есенина – «Пугачов».

В поэме С. Есенина «Пугачов» ярче всего проявились имажинистские черты поэта, что отмечали многие исследователи.

С. Городецкий положительно отозвался о «Пугачеве» С.Есенина, которого считал «сознательным учеником Пушкина». В газете «Труд» (М., 1922, 5 апреля) он писал: «… мы имеем прекрасную поэму «Пугачев». Сработана она серьезно, написана ярким, могучим языком и полна драматизма. Все свое знание деревенской России, всю свою любовь к ее звериному быту, всю свою деревенскую тоску по бунту Есенин воплотил в этой поэме. Это – лучшая его вещь. (…) Одна из замечательных страниц русской революции нашла себе достойное воплощение в поэме Есенина. «Пугачев» написан не для сегодняшнего дня. Он войдет в сокровищницу новой пролетарской литературы».

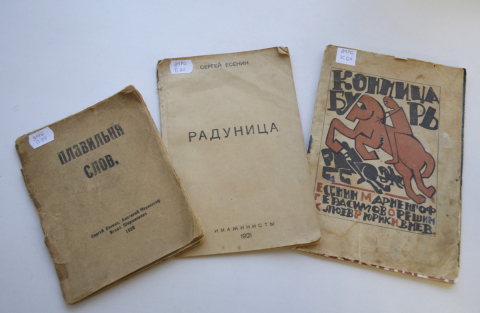

Есенин С. А. «Радуница» (Москва: Имажинисты, 1921)

Первая книга стихотворений С. Есенина «Радуница» вышла в свет в начале 1916 года. Она была издана в Петрограде М. В. Аверьяновым при близком участии Н. Клюева.

Книга подвела итог ранним стихотворным опытам Есенина. По своему составу она неоднородна и отражает не только различные идейно-творческие влияния, но и упорное стремление поэта обрести свой неповторимый голос. При всей неравноценности произведений «Радуница» тем не менее закрепила первый успех поэта, еще ярче продемонстрировала большой его талант, но, к сожалению, не внесла ясности в гражданские позиции автора. Свойственная раннему С. Есенину идейная неопределенность в полной мере сохранилась в этом сборнике, для которого, надо думать, он отобрал лучшие на его взгляд стихотворения

Первую часть «Радуницы» составили произведения, собранные под общим названием «Русь», вторую - произведения, озаглавленные «Маковые побаски». Отметим, кстати, что в книгу поэт не включил стихотворения, которые он посылал Грише Панфилову из Москвы, а также стихотворения «Тот поэт, врагов кто губит», «Кузнец» и лирическую сюиту «Русь, опубликованную в журнале «Северные записки» № 7-8 за 1915 год.

Содержавшиеся в стихотворениях «Поэт», «У могилы», «Кузнец» социальные мотивы, хотя и не были ярко выражены и определенны, оказались несозвучными общему пафосу книги, ее тональности и поэтическому строю. Стихи же, посланные Грише Панфилову, были крайне слабы.

Произведения, которые вошли в книгу, вполне устраивали и содержателей светских салонов, и учредителей придворного «Общества возрождения художественной Руси». В книге Есенина они находили блестящую художественную реализацию собственных воззрений на роль искусства.